Venezia-Bassano-Mosca / 1989

IL MIO 1989 OLTRECORTINA

Tra il lusco e il brusco

novembre 1988

San Nicolò dei Mendicoli è una delle chiese più belle e appartate di Venezia. È anche una delle più antiche, dato che la sua prima fondazione risale al VII secolo e il poderoso campanile a base quadrata rappresenta una delle principali vestigia di stile veneto-bizantino; il soffitto a cassettoni e il rivestimento ligneo decorativo danno una sensazione di calore e dimestichezza che raramente una chiesa trasmette. Per questo mi piace così tanto.

Il piccolo campo su cui si affaccia – cinto da un canale che gli corre attorno e con una pittoresca colonna con leone alato che segnava il confine occidentale della città – è un piccolo gioiello di sobrietà e venezianità: per questo spesso e volentieri mi gusto una lunga passeggiata che mi porta fin laggiù a respirare l’aria più vera e sincera della mia città. Specie di sera.

Qui vivevano i “Nicolotti”, prevalentemente pescatori e piccoli artigiani, che costituivano una delle due fazioni in cui era divisa, fin dai tempi più antichi, la città e che ha dato vita, insieme alla fazione rivale dei “Castellani”, a epiche battaglie su alcuni ponti di Venezia – tanto che esiste ancora il Ponte dei Pugni – anche se la storiografia moderna le ridimensiona a esibizioni simboliche, tra rito e spettacolo. Fatto sta che le antiche guerre dei pugni veneziane sono conosciute in tutta Italia.

Quella sera di fine novembre mi intercettò una figura nera, che si mimetizzava nel buio della notte precoce. La distinsi solo quando la sua immagine si stagliò sul bianco della facciata.

“Ciao don Luigi, mi riconosci? Sono Alberto, della parrocchia di San Cassiano, il figlio del preside.”

Pensare che don Luigi potesse riconoscere in quel trentenne ben piantato il bambino che le domeniche di quindici anni prima partecipava pigramente alle messe parrocchiali era effettivamente pretendere troppo, ma dopo aver brevemente tracciato le coordinate familiari don Luigi ricostruì nella sua memoria il volto del bambino che ero e ci ritrovammo ben disposti a raccontarsi l’un l’altro la propria vita degli ultimi anni. Lui, don Luigi, non era affatto cambiato: alto, allampanato, all’apparenza un po’ svagato, con la sua caratteristica ricerca di un contatto fisico per stabilire un rapporto più diretto. Parlammo del più e del meno, del mio lavoro, della sua attività di pastore d’anime a San Nicolò dei Mendicoli; poi a un certo punto sparai: “Guarda che ho seguito sulla stampa le tue imprese ciclistiche, sono anch’io un cicloamatore e adoro viaggiare su due ruote”.

Effettivamente un paio d’anni prima don Luigi era assurto alla cronaca cittadina per un pellegrinaggio ciclistico da Venezia fino in Polonia, alla Madonna di Czestochowa.

Alla mia improvvisa dichiarazione vedo don Luigi illuminarsi, mi afferra per il braccio e mi dice:

“Davvero anche tu ami viaggiare in bicicletta? Ho un’idea favolosa che mi frulla per la testa. Vieni in canonica che te la illustro. Ci stai anche tu?” E mi spinge con impazienza verso il suo appartamento.

Io mi trovavo con una persona che non vedevo da almeno quindici anni, che appartiene ad un mondo, quello clericale, che non mi attrae per nulla, ma mi sento rispondere, quasi ipnotizzato:

“ Sì, vengo anch’io, basta che mi dici dove.”

Capivo che stava per nascere qualcosa di positivo, di buono, di importante, che mi avrebbe coinvolto positivamente. Ma non sapevo ancora cosa fosse.

Don Luigi mi fa salire le scale quasi di corsa e mi fa accomodare in cucina: una lunga parete è ricoperta da una gigantesca carta geografica d’Europa. Lui si avvicina puntando deciso verso est, alza il dito e indica un punto lontano della mappa, cerchiato e sottolineato più volte:

“ Mosca, si va a Mosca, la Terza Roma.”

“ Mosca? Ok, che Mosca sia. E in quanti siamo?” gli faccio.

“ Ho altri due amici che sono venuti con me a Czestochowa, che avranno la tua età o poco più, Gianni e Nico”

“ Quattro, il numero perfetto per chi viaggia: quattro come i punti cardinali!” dissi ad alta voce.

Ecco poste in quattro... e quattr’otto le basi del nostro futuro viaggio: a volte le cose sono molto più semplici e banali di quanto non si possa credere. Poi approfondimmo l’argomento: don Luigi voleva andare in Russia perché sentiva che i cambiamenti portati dal nuovo governo Gorbaciov erano decisivi e avrebbero garantito nuove aperture verso il mondo occidentale. Io, invece… per innata curiosità, per conoscere un mondo così lontano e tutto sommato ancora chiuso – se non ostile – verso il mezzo a me più consono per tali esplorazioni, la bici.

Perestroika, glasnost erano le parole che in quei minuti cominciarono a risuonare nelle orecchie, la curiosità e il desiderio di conoscere questo nuovo corso degli eventi che interessava una cultura e una civiltà così importanti e nello stesso tempo distanti dalla nostra sensibilità.

Uscii dalla canonica in uno stato di evidente eccitazione e agitazione, ma trovai nella pace serale di quel piccolo campo il ristoro ai miei tumultuosi sentimenti e mi piacque molto che tutto ciò che era successo in quella sera fosse avvenuto proprio lì, in uno dei luoghi a me più cari di Venezia.

Ancora non immaginavo minimamente che da lì a otto anni avrei stabilito la dimora mia e della mia futura famiglia, all’epoca ancora tutta da costruire, a cento passi da quello straordinario monumento.

Il gruppo si allarga

dicembre 1988

Nei giorni seguenti mi misi subito in moto per capire quali fossero le difficoltà burocratiche per organizzare un viaggio in Unione Sovietica da «indipendenti» e con un mezzo tanto particolare come la bicicletta. Ci rendemmo immediatamente conto delle difficoltà e degli ostacoli in cui ci saremmo imbattuti, ma questo non faceva che aumentare il nostro desiderio di affrontarli e superarli. Già ai primi contatti notammo moltissima diffidenza e incredulità, ma in effetti noi viaggiatori in bicicletta siamo abbastanza abituati a non essere presi sul serio e quindi non ci scoraggiammo, per niente.

La mossa decisiva fu quella di prendere contatto con l’ETLI (Ente Turistico Lavoratori Italiani, all’epoca specializzato sui paesi oltrecortina) cui chiedemmo lumi su impicci burocratici, visti e modalità del viaggio. La risposta arrivò dopo una decina di giorni e fu a dir poco stupefacente. Fummo infatti avvisati che la stessa identica richiesta era pervenuta all’ETLI regionale dalla sede di Vicenza per un gruppo di ciclisti bassanesi che volevano anche loro violare il territorio sovietico in bici.

“Credo che sia il caso che vi mettiate in contatto tra voi” questa fu il consiglio della dirigente. Modo elegante per dire che non sapevano assolutamente come aiutarci, essendo il nostro mezzo di trasporto “eretico”: per la prima volta giungeva loro una simile richiesta ma la cosa paradossale era che le richieste erano due, identiche. Era accaduto l’impensabile: a due persone diverse, o meglio a due gruppi di persone, era balzata in mente la stessa idea, lo stesso progetto.

In effetti è accaduto spesso nella storia, soprattutto nel campo artistico, che persone sconosciute pervenissero a risultati uguali attraverso un percorso personale e del tutto sconosciuto all’altro. È questa probabilmente la vera forza dell’uomo, è questo che lo ha aiutato ad arrivare a conquiste e scoperte anche in situazioni estremamente complesse e difficili.

Ma c’è anche da dire che queste situazioni hanno portato spesso alla fioritura di gelosie, tensioni, al desiderio e all’esigenza di proclamare diritti di primogenitura in fin dei conti difficilmente dimostrabili.

Non posso negare che un brivido di diffidenza mi abbia attraversato l’anima quando la funzionaria dell’ETLI ha suggerito di contattare i bassanesi. «Avranno il nostro stesso approccio alla bicicletta, saranno troppo “agonisti”, saranno le persone giuste con cui condividere un faticoso viaggio di quasi trenta giorni?» Queste domande, ovvie e naturali, probabilmente celavano il vero nocciolo della questione, cioè quel pizzico di rabbia per il fatto che anche loro avevano avuto la stessa “nostra” idea.

Ma questi sentimenti, politicamente scorretti, a dire il vero sono svaniti nel giro di pochi minuti: l’unica cosa da fare era trovarsi, esporre il proprio progetto e vedere se c’era la volontà e la possibilità di renderlo comune e unificare i due viaggi. Stabilito un contatto telefonico, l’appuntamento fu fissato in una fredda serata di gennaio in territorio neutro, a metà strada, a Padova.

Segno di riconoscimento: un fiore rosso all’occhiello

gennaio 1989

Padova, Piazza delle Erbe, ore 17: sembrava un appuntamento galante e la tensione e la curiosità annidate in me facevano sembrare questo incontro effettivamente un convegno clandestino, del tipo “nuovo amore che nasce”. Due folti baffi scuri si materializzano puntualmente sopra una rosa rossa (o un garofano, non ricordo più). L’oggetto dei miei desideri ciclistici era lì a due metri da me, Leopoldo, il “comandante” del gruppo dei bassanesi (ci fossimo conosciuti una decina di anni dopo sono certo che Leopoldo sarebbe stato elevato – o retrocesso – al ruolo di “subcomandante”). Poche parole ma le idee erano chiare, mentre il progetto lo era molto meno per colpa delle difficoltà burocratiche che rendevano la realizzazione del nostro sogno ancora assai nebulosa.

“Ma ti rendi conto, saremmo i primi ciclisti italiani a varcare il suolo sovietico!.” dissi. Leopoldo rispose: “Per i miei gusti tu usi una emme di troppo: saremo i primi ciclisti italiani a pedalare in Unione Sovietica.”

Era fatta, ci eravamo piaciuti ed eravamo disposti a mettere da parte qualsiasi gelosia pur di arrivare alla meta, che effettivamente appariva ancora difficile da raggiungere. Bisognava far convogliare tutte le nostre forze per raggiungere l’obiettivo senza banali perdite di tempo o di concentrazione. Da quel momento saremmo stati un gruppo unito e compatto, anche se gli altri amici ancora non lo sapevano.

Per correttezza, ma anche per capire chi avevo di fronte dissi:

“Guarda Leopoldo che tra noi quattro c’è anche un prete.”

La risposta fu: “Embé? Io in Russia ci vado anche col diavolo”.

Ed io, di rimando: “ Fammi capire perché volete andarci. Noi lo facciamo per curiosità, per vedere nuovi popoli, nuove culture, per cercare di portare, pur molto modestamente, una qualche forma di solidarietà, seppur non meglio precisata.”

“ Guarda Alberto, io vorrei tanto portare una corona di fiori ai pompieri periti nello spegnimento dell’incendio scoppiato nella Centrale nucleare di Cernobyl. È da qualche tempo che ci penso e tutti i miei compagni di viaggio hanno accettato questa proposta. Faremo una deviazione da Kiev e arriveremo fin dove la polizia ci farà passare. Lì deporremo la corona di fiori. ”

L’idea mi sembrò ottima, in un certo senso avevamo trovato un obiettivo reale, per quanto simbolico, al nostro viaggio, alla nostra avventura.

Tutti noi avevamo trepidato e seguito con crescente preoccupazione, quando non con vero e proprio panico, i terribili avvenimenti dell’aprile 1986 che avevano tenuto con il fiato sospeso il mondo intero. Ciò che ci aveva più sdegnato e preoccupato è stato l’atteggiamento dei governi tutti – non solo dell’Unione Sovietica che non ha certo smentito la sua proverbiale riservatezza – ma anche di nazioni europee quali la Francia che anche davanti all’evidenza di un incidente tanto pericoloso per il futuro e la salute di milioni di persone avevano continuato a sminuire la dannosità dell’accaduto e tranquillizzato le persone che non hanno avuto la possibilità di adottare quelle precauzioni minime che le avrebbero risparmiato un possibile e pericolosissimo contagio nei giorni in cui la nube infetta ha investito, con il suo carico micidiale, l’Europa tutta, Italia compresa.

E noi, ignari, abbiamo continuato a bere latte, a effettuare le prime scampagnate primaverili rotolandoci in quell’erba sulla quale si stavano depositando scorie micidiali. L’impotenza di quelle giornate, la rabbia, la voglia di sapere tutto sugli effetti del cesio, hanno risvegliato in Italia e in Europa un movimento di protesta e di salvaguardia della propria salute molto vasto. In tantissimi eravamo stati colpiti negativamente dagli atteggiamenti dei governi che avevano lasciato in balia della nube radioattiva centinaia di milioni di persone per la difesa di interessi miliardari.

All’atteggiamento cinico dei capi di stato faceva da contraltare l’atteggiamento umile e generoso di quelle persone, mai sufficientemente ringraziate, che con un gesto semplice ma azzardato, al limite del suicidio, hanno contribuito a fermare e bloccare l’incidente del reattore spegnendo dapprima l’incendio e poi sigillando definitivamente il reattore danneggiato.

Ai nostri occhi, pur senza voler trascendere nel patetico, quelli erano dei veri e propri eroi che hanno immolato la propria vita per il bene collettivo.

E a queste persone, a questi coraggiosi, i pompieri ucraini, era rivolto il nostro pensiero. Leopoldo aveva dato voce a un pensiero ancora vago, inespresso, che noi tutti sentivamo ma che non riuscivamo a formulare appieno.

Ecco, ora avevamo trovato un ulteriore senso al nostro viaggio, un fine veramente sentito e reale.

Ponti di pace

febbraio 1989

E fu così che ci saremmo trovati in Russia, o meglio in quella nazione che ancora per poco avrebbe continuato a chiamarsi Unione Sovietica [il muro di Berlino sarebbe caduto solo 3 mesi dopo il nostro viaggio], con due preti: per par condicio i bassanesi risposero alla presenza del nostro don Luigi con il loro don Erasmo, che ha avuto decisive funzioni organizzative e di coordinamento, mentre il nostro don ha sudato con noi sui pedali e sul sellino per 3.000 chilometri.

Telefonate, ambasciate, contatti con enti e con persone che avevano agganci in Unione Sovietica: quei frenetici mesi di organizzazione furono scanditi da svariati appuntamenti ma i risultati non furono all’inizio particolarmente brillanti. Parlavamo, ci informavamo, chiedevamo ma ci si fermava sempre ad un certo punto: era contemplato tutto, viaggi di studio, viaggi politici, viaggi sindacali, ma di viaggi in bicicletta non se ne parlava proprio.

Che fosse considerato forse un mezzo controrivoluzionario?

Ci dividemmo i compiti: alcuni contattarono aziende o privati intenzionati ad aiutarci, anche economicamente, nell’impresa, altri si dedicarono allo studio del percorso e alla definizione delle tappe, con relative informazioni sulle possibilità di pernottamento. Altri infine affrontarono l’aspetto più prettamente burocratico dei visti e dei permessi. In pochi mesi riuscimmo in effetti a suscitare interesse e curiosità, tantoché trovammo aziende che ci fornirono gratuitamente il vestiario e altro materiale tecnico per la spedizione, enti come la Regione Veneto e il Comune di Venezia che diedero dei piccoli contributi colpiti da questo nostro desiderio – che col tempo si faceva sempre più pressante e convinto – di portare un messaggio di pace e solidarietà alle vittime di Cernobyl e anche al sindaco di Mosca.

Nel frattempo avevamo anche dato il nome alla spedizione, che come tutti i primogeniti aveva suscitato qualche disputa: si sarebbe chiamata Ponti di Pace, dove con ponte si intendevano i simboli delle due città, il Ponte di Rialto a Venezia e il Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa ma anche e soprattutto un collegamento e un rapporto lanciati tra ovest ed est, tra l’occidente opulento e un paese economicamente precario come l’Unione Sovietica.

Il compromesso, col bilancino, fu raggiunto nell’individuazione del tragitto: Bassano del Grappa – Venezia – Mosca, citando entrambe le città. In effetti i bassanesi temevano che la risonanza internazionale di Venezia avrebbe fagocitato e schiacciato la loro città e hanno giustamente voluto fino all’ultimo che fossero citate ambo le sedi di partenza della spedizione.

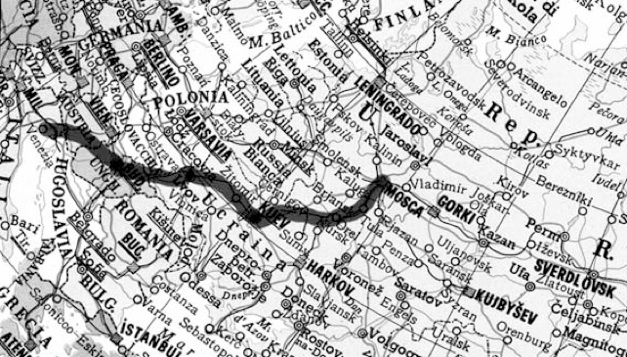

Lo studio del percorso, forse il momento più delicato ed esaltante di quando si organizza un viaggio, venne compiuto dai due gruppi e poi, sottoposto a verifica e analisi, vennero unificate le due proposte e quella bassanese venne scelta e sviluppata. L’artefice era ovviamente Aldo Maroso, che diventerà d’ora in poi il punto di riferimento organizzativo, e non solo, del gruppo Ponti di Pace. I punti fissi erano Kiev, per via di Cernobyl, e Mosca.

Quindi il tracciato si sviluppò attraverso Austria, Ungheria – con sosta di due giorni a Budapest – Ucraina – con sosta di due giorni a Kiev – e poi Mosca. Non fu certo facile organizzare il tratto sovietico data la mancanza di carte geografiche accurate e sicure ma riuscimmo comunque a stabilire le sedi di tappa con tanto di chilometraggio parziale.

Il viaggio stava senza dubbio assumendo una sua connotazione ben precisa, addirittura stavamo prendendo contatti per una visita ufficiale all’ospedale di Kiev presso il quale è stato ricoverato un gran numero di persone contagiate dalla nube radioattiva. Del resto nel nostro gruppo, che era composto da tredici ciclisti, erano presenti ben tre medici, Leopoldo, Matteo e Renato. La loro presenza era rassicurante anche e soprattutto sotto il punto di vista strettamente sanitario, che in un viaggio come questo è un aspetto assolutamente non trascurabile. Le cadute sono sempre in agguato – e ce ne saremmo ben presto accorti – i dolori muscolari o al soprassella possono essere leniti assai meglio se seguiti da vicino da un medico al seguito. Se questo poi è anche ciclista capirà ancor meglio i sintomi e avrà già sperimentato sulla sua pelle i rimedi più efficaci.

Chi l’ha (il) visto?

aprile 1989

Continuava però a sfuggirci dalle mani la questione principale, quella del permesso e dei visti, nonostante l’interessamento personale del sindaco di Venezia e di associazioni riconosciute dall’Unione Sovietica. Nessuno ci sapeva dire come si potevano ottenere ‘sti maledetti visti.

E qui decisivo è stato il ruolo giocato da don Erasmo, il sacerdote dei bassanesi, che aveva una decennale esperienza di rapporti con l’Unione Sovietica.

Apparve evidente a tutti noi, fin dal primo incontro con lui, che aveva delle entrature importanti che ci avrebbero probabilmente consentito di oltrepassare questo confine che stava diventando ai nostri occhi sempre più ostico e invalicabile.

La cosa effettivamente strana era che più passava il tempo e più ci concentravamo nell’organizzazione del viaggio più ostacoli emergevano e meno le cose sembravano fattibili. Insomma la realizzazione del nostro sogno sembrava allontanarsi in rapporto inversamente proporzionale all’impegno profuso e alle persone coinvolte. Questo sempre in relazione all’aspetto burocratico, perché per l’aspetto tecnico-organizzativo le cose stavano procedendo per il meglio. Anche il contatto con il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Agostino Omini, sembrava aver smosso ben poche acque.

Tutte le residue speranze erano ormai riposte su don Erasmo, che ostentava sicurezza e ci rassicurava, dimostrandosi certo della buona riuscita dei suoi interventi.

Nel frattempo era sopraggiunto aprile e il gruppo era in fibrillazione: la partenza era prevista tra due mesi e solo poche cose erano già pronte mentre moltissime, le più importanti, erano ancora in alto mare.

In tutto questo c’era da pensare all’allenamento: non si poteva certo affrontare un viaggio impegnativo di 3.000 chilometri senza una adeguata preparazione. Nessuno di noi aveva mai coperto una simile distanza in così pochi giorni e la tenuta fisica costituiva l’incognita maggiore.

In più c’è da aggiungere che il gruppo era costituito non certo da giovani ragazzini scattanti sui pedali ma da uomini di una certa età, i cui capelli grigi e le pance prominenti non si riuscivano ad occultare neppure sotto i caschi da ciclista né tantomeno sotto le attillate maglie sportive. In più tra noi c’erano un paio di persone che non si potevano certo definire ciclisti abituali, ma che si erano avvicinati alle due ruote solo perché affascinati dall’ambizioso progetto. [Vero, Renato? A proposito, complimenti!]

Ci si era dati, per disciplina interna, una sorta di autoregolamentazione, l’obbligo di arrivare alla partenza con le gambe a posto, diciamo con un allenamento di almeno 3000 chilometri. Quando si è deciso questo, nelle riunioni collettive che si svolgevano a Bassano, io un po’ me la ridevo sotto i baffi conoscendomi: personalmente sono sempre stato un anarchico della pedivella, un improvvisatore, un’artista si potrebbe dire con eccesso di enfasi. In poche parole sono sempre stato, e lo sono tuttora, una persona che ama molto poco la razionalizzazione degli allenamenti, le tabelle, le uscire programmate, il giusto dosaggio e la calibratura degli sforzi: se c’è da pedalare si pedala, anche a freddo e non allenato. Pure le salite sono capace di affrontarle senza il dovuto allenamento specifico, quello cioè che permette alla maggior parte dei cicloamatori di superarle dignitosamente. Invece a me viene il desiderio di scalare un passo di montagna e lo attacco, pagando ovviamente il dazio puntualmente presentato in cima alla salita: gambe affaticate, fiatone, vista annebbiata.

Era impensabile che trovassi il tempo per affrontare un allenamento serio di 3000 chilometri nei tre mesi precedenti alla partenza, considerando poi che il tempo, già tiranno di per sé, era ancor più risicato del solito dovendo dedicarmi quotidianamente anche all’aspetto organizzativo del viaggio.

Morale, mi sono trovato costretto a barare con i miei compagni garantendo di stare svolgendo una preparazione adeguata all’impegno mentre ciò non era assolutamente vero.

A mio onore c’è da dire che mi sentivo fisicamente a posto e che l’esperienza maturata in una quindicina di anni di pratica ciclistica mi permetteva di bluffare con una certa tranquillità: conoscevo bene il mio fisico ed ero abbastanza sicuro di non mettere a repentaglio la mia salute e di conseguenza metter in crisi i miei compagni. Al massimo avevo messo in preventivo di soffrire un po’ più del lecito i primi giorni ma poi l’allenamento sarebbe sopravvenuto strada facendo. Ho scoperto poi, parlando a viso aperto con i miei compagni di viaggio, che un altro paio ha fatto lo stesso mio ragionamento, senza mai dichiararlo in partenza, come me del resto.

Uno dI meno

maggio 1989

A fine maggio l’organizzazione era a buon punto: prenotati gli alberghi nel tratto fino al confine sovietico, presi i contatti con la nota industria di biciclette Battaglin che ha fornito i mezzi a prezzi competitivi, garantito gratuitamente tutto l’abbigliamento da corsa e da riposo (scarpe comprese), con il nome della nostra associazione “Ponti di pace”, ottenuto uno speciale sellino medico da sperimentare che dovrebbe garantire la tenuta del nostro “soprassella”, acquisiti due piccoli contributi della Regione Veneto e del Comune di Venezia. Mancava ancora solo una cosa: il visto, cioè la certezza di poter andare oltre frontiera.

“Non c’è alcun problema, domani risolvo la questione.” La calma ostentata da don Erasmo sulla questione visti era preoccupante ma nello stesso tempo infondeva fiducia: se lo dice lui, vorrà dire che avrà qualche asso nella manica.

Tuttora, a distanza di vent’anni, non abbiamo mai capito coma abbia fatto.

E in effetti così è stato, anche se la questione non l’ha risolta domani ma solamente il giorno prima di partire. Anzi, a onor del vero, noi siamo partiti dall’Italia solo con la promessa di avere il visto ma questo ci ha raggiunto a Budapest quando don Erasmo si è unito a noi col pulmino appoggio e con i tanto sospirati permessi per l’espatrio. Vedere i nostri nomi scritti in cirillico è stato un miracolo: solo in quel momento abbiamo avuto la certezza di poter concludere il nostro viaggio già iniziato.

Il tutto è avvenuto attraverso il rapporto con il Ministero dello Sport Sovietico, che ha garantito per noi e ci ha “offerto” il suo appoggio materiale nell’organizzare la parte sovietica del viaggio (prenotazioni degli alberghi, colazioni, pranzi e cene) e il suo appoggio burocratico (ottenimento del visto) dietro pagamento di una cifra, in dollari, che non era assolutamente irrisoria ma che si è dimostrata essere l’unica strada per realizzare il nostro sogno. Ed è così che siamo andati in paradiso…

Leopoldo, Aldo, Matteo, Giovanni, Alberto, Nico, Gianni, don Luigi, Gigi, Toni, Renato, Mauro e Redento, con gli accompagnatori nel mezzo d’appoggio Franco, Luca e don Erasmo, erano pronti a essere i primi ciclisti italiani a pedalare lungo le strade dell’Unione Sovietica.

Ma il destino ci doveva ancora riservare delle amare sorprese prima della partenza.

Alla penultima riunione prima della data fatidica, il 26 Giugno, tutti in fibrillazione, i muscoli della gambe ben allenati, ci ritroviamo come al solito nella cantina dell’amico Redento: entrando lo troviamo seduto a capotavola come un vero e proprio pascià. Se ne stava sprofondato sopra una decina di cuscini e l’espressione sofferente lasciva intuire qualcosa di grave.

“ Redento, cosa è successo?” chiediamo allarmati all’unisono. Tra reticenze ed imbarazzi Redento ci spiega la sua disavventura e noi tutti impallidiamo. Era avvenuto ciò che un ciclista teme disperatamente e spera non avvenga mai. Il peggiore incidente meccanico, la caduta più rovinosa, le peggiori condizioni atmosferiche sono certamente più auspicate che “quel particolare” incidente, di cui poco si parla ma che purtroppo così raro non è.

Durante una seduta di allenamento Redento, che ha una stazza da passista, eufemismo ciclistico per dire che non è proprio un fuscello, entra con la ruota posteriore in una profonda buca, una di quelle che troppo spesso si trovano nelle strade secondarie con poco traffico automobilistico e per questo motivo ad alta presenza ciclistica. Il nostro malcapitato amico non ha avuto la presenza di spirito e nemmeno il tempo per ammortizzare con le gambe il colpo che si è scaricato tutto sul sellino… che non ha retto e si è spezzato. La terribile conseguenza è stata che tutto il peso del corpo, fino a qualche istante prima contenuto sul sellino, si è scaricato sull’aguzzo canotto reggisella con conseguenze facili da immaginare ma assai dolorose e devastanti. Il fin troppo facile riferimento a Fantozzi banalizza il grave incidente e soprattutto rende torto a Redento, che era del tutto proiettato nell’impresa e che si è trovato improvvisamente in un letto d’ospedale con decine e decine di punti di sutura nella zona più delicata del corpo. E fu così che perdemmo un compagno di avventura, ancora prima di partire.

La storia vedremo, sarà destinata a ripetersi, pur qualche anno dopo, non nelle stesse forme ma con risultati assai simili.

Ponte della Delizia

giugno 1989

La stanza d’albergo è spartana ma ai nostri occhi appare come un approdo sicuro, il luogo ideale dove ristorare le stanche membra e soprattutto far riposare la testa, ancora eccitata dai tumultuosi eventi della giornata. Ci troviamo a Pontebba, cittadina carnica in provincia di Udine. Finalmente siamo in viaggio: dopo tanto parlare, discutere e organizzare resta da fare solamente la cosa per cui ci siamo battuti questi lunghi mesi, pedalare.

Ora a parlare saranno solo le nostre gambe e i nostri occhi potranno vedere ciò che in questi mesi la nostra testa ha immaginato. Sembra banale ma non vedevamo l’ora di ultimare i logoranti e interminabili preparativi e dedicarci esclusivamente al nostro viaggio. Ora siamo qui per gustarcelo tutto, appieno, ogni pedalata, ogni sosta, ogni cena, ogni battuta con i compagni.

Siamo in 15, 13 ciclisti e 2 accompagnatori, un bel numero, e non ci conosciamo ancora bene. Anzi, si può proprio dire che non ci conosciamo affatto. Ciò che ci ha uniti è stato la passione per la bicicletta e l’amore per l’avventura: il desiderio e la possibilità di coniugare ambo le cose ha fatto sì che il gruppo si cementasse e restasse unito durante la fase organizzativa ma ora veniva la parte più bella e più dura del viaggio: conoscersi ed imparare a capire pregi e difetti cercando di apprezzare gli uni e sminuire gli altri. Non c’è niente di meglio che pedalare fianco a fianco per entrare nell’intimità di una persona, carpendone le più remote sensazioni.

La partenza era stata separata, come da copione, e per i due gruppi, bassanese e veneziano, il ricongiungimento era avvenuto, filologicamente per chi si chiama Ponti di Pace, sul Ponte della Delizia, nelle terre di Pier Paolo Pasolini. Quel nome così gentile e delicato ci sembrava di buon auspicio e noi avevamo bisogno di molta fortuna per portare a termine la nostra impresa. Da lì la scelta del ricongiungimento sul fiume Tagliamento.

La mattina alle 7 noi veneziani siamo partiti da Piazzale Roma con un nutrito gruppo di amici a salutarci, un paio di fotografi e soprattutto la gradita presenza del sindaco di Venezia con signora che, incuriositi dalla nostra avventura e apprezzandone le finalità umanitarie, ci hanno accompagnato simbolicamente in bicicletta lungo i quattro chilometri del Ponte translagunare per farci sentire la loro vicinanza e la loro presenza virtuale al nostro fianco durante tutto il nostro viaggio.

Il sindaco stesso, avv. Casellati, ci ha affidato un messaggio di pace e solidarietà da consegnare al suo omologo di Mosca.

Era questo il risultato di mesi di contatti con le autorità cittadine affinché questo nostro viaggio assumesse uno spessore che trascendesse il semplice valore di una gita tra amici, cosa che non era e non voleva essere, ma che portasse un significativo messaggio di pace alle popolazioni attraversate. Sentivamo che attraverso lo sport inteso come momento di conoscenza, di confronto e di fratellanza passavano dei valori universali e altamente positivi. Volevamo assumerci l’onore e l’onere di essere portatori di quei valori attraverso momenti e messaggi ufficiali delle istituzioni italiane che ci consentissero di avvicinare le autorità sovietiche in occasioni pubbliche.

E così è stato.

Il prosciutto di San Daniele del Friuli ha un retrogusto saporito e rotondo che lo fa abbinare magnificamente ai generosi vini di quella stessa terra. Anche il panorama che ci circonda lascia impresse sulle nostre pupille sensazioni assai simili a quelle suscitate nel palato da quelle gustose fette: dolci e morbide colline si susseguono a perdita d’occhio, con un fondale lontano di montagne aspre e turrite. La strada è un susseguirsi di piacevoli discese e di strappi impegnativi; non dà respiro ma nello stesso tempo ci protegge e ci avvolge, non ci è nemica. Neppure la secca salita che ci permette di giungere alla bella piazza di San Daniele ci lascia l’amaro in bocca, anzi è l’aperitivo al nostro primo saporito pranzo di gruppo. Sarà il primo di una serie innumerevole e ha un sapore del tutto particolare, come tutte le overture. Le fette di prosciutto si alternano a battute e felicitazioni per la partenza, il vino rosso suggella il nostro patto di ferro: giungere a Mosca. Non è certo il pranzo corretto per un ciclista, proteine e vino, ma vogliamo goderci la locale specialità, nota in tutto il mondo, ben consci che i prossimi giorni ci riserveranno ben altro dal punto di vista gastronomico. Carpe diem, dagli al prosciutto!

Medice cura te ipsum

giugno 1989

Ma quella prima tappa doveva ancora riservarci un’amara sorpresa: subito dopo pranzo si è verificata una caduta, piuttosto seria, che ha coinvolto due di noi ed ha lasciato delle grosse abrasioni e una ferita sulla gamba destra di Matteo e una fastidiosa e dolorosa contusione alla spalla di Nico.

Giunti in albergo decidiamo di far visitare Nico in ospedale dove gli viene riscontrata l’incrinazione della clavicola. Prognosi: 21 giorni di riposo. Sembrava la fine di un sogno appena iniziato, il brusco risveglio per il buon Nico. Dopo rapida consultazione con i medici del gruppo e avuto assicurazioni a proposito, Nico fa la cosa giusta: decide di continuare pur con una voluminosa fasciatura “ad otto” che gli imbraga la clavicola offesa. Visto da lontano, i giorni seguenti, sembrava uno di quei ciclisti d’inizio secolo, con i copertoni intrecciati sul dorso: immagine molto romantica e pittoresca per tutti noi tranne che per lui, dato che ad ogni buca, sasso o salitina il dolore gli pennellava una smorfia sul viso. Ha stretto i denti Nico - e tanto – ma durante i 21 giorni di riposo assoluto prescritti dal medico ha realizzato il suo sogno: 3000 km in bici. Noi ciclisti siamo fatti così.

Evitato per un pelo il dramma del primo giorno, il nostro viaggio prosegue per le boscose ed ondulate terre austriache: attraversato il confine a Tarvisio sfiliamo per Klagenfurt e Graz superando un paio di passi alpini non impegnativi. La sosta pranzo del secondo giorno è allietata dalla generosità di una ospitale famiglia locale che mette a disposizione il suo cortile per le esigenze gastronomiche della chiassosa brigata.

Superiamo senza grossi traumi un secondo momento difficile: il nostro “comandante” Leopoldo sta male, è febbricitante e molto pallido.

Lo distendiamo alla bell’e meglio in mezzo a borse e bagagli e lo trasportiamo in furgone fino all’albergo, mentre gli altri ciclisti si ritrovano a pedalare sotto la pioggia, che si rivelerà essere l’unico acquazzone del viaggio. Veramente una brutta giornata, dai tristi presagi.

Per ben tre giorni Leopoldo combatte contro una fastidiosa infreddatura che lo ha portato molto vicino al ritiro, soprattutto quando la temperatura non riusciva a scendere sotto i 39 gradi. In questi momenti un po’ delicati il gruppo si è fortificato e si è stretto attorno a se stesso e al suo comandante che ha trovato la forza di continuare e di guarire. Dopo tre giorni sarà di nuovo in sella.

Nel frattempo siamo entrati in Ungheria e il paesaggio è mutato abbastanza bruscamente le colline e i pini austriaci hanno lasciato spazio alle coltivazioni di frumento e a distese di vigneti. Ci troviamo immersi in una pianura multicolore dove all’oro delle spighe risponde il rosso acceso dei papaveri, mentre al verde degli alberi fa eco l’amaranto delle ciliegie. Pedaliamo in mezzo a profumi e colori. Questa è la vita. Questa è la bici.

Fin dai primi giorni riusciamo a ritagliare a nostra misura la giornata-tipo grazie all’esperienza e ai consigli di Aldo, direttore tecnico del gruppo: colazione abbondante alla mattina presto, partenza verso le otto, breve sosta dopo due-tre ore per un rinforzo di colazione a base di tortine e zuccheri, altra ora e mezza/due ore di pedalata e nuova sosta per il pranzo al sacco a base di frutta, pane, qualche affettato (non troppo) e preziosissimo caffè. La sosta pranzo, abbastanza morigerata e breve (mai oltre l’ora) veniva effettuata quasi sempre in un prato lungo la strada o raramente in un bar all’aperto. Il tocco finale, da italiani, consisteva nel fornello con la moka. Quindi, alla ripresa, i restanti 60/80 chilometri in due – tre ore, il che ci permetteva di arrivare alla sede di tappa a metà pomeriggio per dedicarci poi alla visita della città e alla cura della bici, oltre che a un primo meritato momento di riposo. Questo era lo schema tipo, che poi veniva spesso leggermente adattato alle diverse giornate a seconda della lunghezza del percorso e delle condizioni atmosferiche.

Il terribile caldo ungherese non faceva presagire nulla di buono per il prosieguo del viaggio.

In qualche occasione ci siamo imbattuti lungo la strada in alcuni stimolanti laghetti dove qualcuno di noi ha improvvisato una qualche sosta ristoratrice con tuffi e nuotate: ma i muscoli non erano molto d’accordo e al momento di rimontare in bici si sono fatti sentire!

La città che non c’è più

giugno 1989

Poco prima di abbandonare l’Ungheria abbiamo fatto tappa in una città destinata a scomparire dalle carte geografiche nel giro di pochissimi anni, una città-fantasma che adesso è assolutamente irrintracciabile: il suo nome, Leninvaros, l’ha condannata a morte sicura in un mondo che si è velocemente trasformato facendo sparire, quasi con rabbia cieca e furore, qualsiasi traccia di quel comunismo che per anni ha tracciato la via maestra nei paesi oltrecortina. Tiszaujvaros è molto meno suggestivo e certamente impronunciabile e noi adesso possiamo dire con orgoglio di essere stati tra gli ultimi turisti a visitare Leninvaros. In effetti di turisti ce ne dovevano esser stati ben pochi in quella cittadina che nulla aveva ed ha da offrire a parte grandi alveari in stile realismo-sovietico.

Due lunghe ore di attesa spasmodica, fili di ferro, grate, garitte, soldati dalle facce truci ma nello stesso anche spaurite, code di auto sgangherate che danno l’impressione di essere incolonnate da tempo immemore. E poi la paura che i visti non siano in regola, la spiacevole sensazione di essere in balia del destino e che il transito sia una graziosa concessione di qualcuno che può concederla o revocarla a proprio piacimento. Quando poi otteniamo la fatidica autorizzazione Leopoldo, appena lasciata alle spalle la barra di accesso, si inginocchia e bacia il suolo sovietico sotto lo sguardo tra il sorpreso e il divertito delle guardie. E dire che ci eravamo tanto raccomandati di non dare in escandescenze, di non comportarci in maniera stravagante, di non dar troppo nell’occhio! Ma effettivamente il momento era troppo solenne e il nostro comandante era davvero emozionato, come tutti noi.

Alle due ore di attesa alla frontiera si aggiungono le due ore di fuso orario e quindi avevamo una certa fretta di partire, anche se, prevedendo difficoltà e lungaggini burocratiche alla dogana, avevamo programmato una tappa molto breve. Al primo paese, Chop, un brindisi, le foto di rito sotto l’immancabile statua di Lenin e l’incontro con i nostri accompagnatori russi che, come da accordi con l’agenzia Soviet Intersport, ci avrebbero scortato fino a Mosca.

Poi, finalmente si parte e subito ci scontriamo con la dura realtà russa: il fondo stradale è letteralmente disastroso, con ghiaia appuntita e uno strato di catrame che cerca di fare da collante ai ciottoli e ai sassi. Un vero e proprio disastro ciclistico: siamo subito inghiottiti da una nuvola di polvere sollevata dalle nostre stesse ruote, dopo poche centinaia di metri cominciano a fioccare le prime forature e la nostra pedalata si trasforma in una drammatica ed epica corsa a cronometro. Ognuno pedala per conto proprio, gli altri compagni sono scomparsi, nessuno davanti e nessuno dietro, con gli occhi fissi a terra per schivare i sassi più voluminosi e pericolosi. Veri e propri esercizi di equilibrio ci evitano cadute ma quei pochi chilometri sono un vero e proprio choc. Se la strada fino a Mosca sarà tutta così a Piazza Rossa non si arriverà mai.

Ma per fortuna questo primo asfalto (?) sovietico si rivelerà il peggiore di tutto il viaggio e, pur con molta fatica e tra mille difficoltà, la Piazza Rossa riusciremo a conquistarla!

La tappa successiva ci rivela un paesaggio straordinario: l’attraversamento dei Carpazi con due passi da scollinare e godiamo per tutto il giorno della vista di maestosi boschi di abeti, di verdi praterie dove è segnalata ancora la presenza di lupi e di orsi, di torrenti ristoratori. Il clima è ottimo ma in compenso l’asfalto è pessimo, caratterizzato dalla presenza di catrame che col caldo tende a sciogliersi e ad appiccicarsi sui copertoni e sulle tubazioni delle nostre preziose biciclette, graffiandole seriamente. Per qualcuno di noi, esteta e cultore della bici, è un vero affronto!

L’antica Leopoli offre ai nostri sguardi curiosi i primi monumenti e chiese degne di visita: è la prima grossa città sovietica – o meglio ucraina – che incontriamo lungo il nostro percorso. E poi il nostro comandante Leopoldo si sente a casa sua, anzi, nella sua città. Fra tre giorni saremo nella splendida Kiev, la capitale regionale, e lì soddisferemo le nostre curiosità di ciclisti-turisti davanti alle splendide chiese e i notevoli monumenti.

Nel frattempo le strade sono sempre dissestate, le forature mettono a dura prova il nostro autista-meccanico Franco e spesso capita che lungo la strada principale dobbiamo fermarci per lasciar sfilare mandrie di mucche e di cavalli. In un’occasione siamo stati costretti alla sosta addirittura da un branco di oche le quali, impettite e quasi supponenti, hanno attraversato in tutta comodità e tranquillità la statale. A parte la comicità della situazione, era straordinario osservare il contrasto tra le loro livree bianche e il colore nero appiccicaticcio dell’asfalto bitumoso. Del resto sapevamo bene che la Russia era terra di contrasti.

Glasnost?

giugno 1989

Lungo la statale abbiamo incontrato quasi più animali che automobili e il traffico era costituito principalmente da mezzi pesanti. Di biciclette nemmeno l’ombra finché, nei pressi di Kiev, ecco l’apparizione. In un primo momento crediamo sia un miraggio dovuto al gran caldo ma poi, effettivamente, siamo superati da un celestiale gruppo di cicliste bionde su bici da corsa. Passato il primo momento di sorpresa, ci mettiamo immediatamente all’inseguimento dando sfogo ad un po’ di sano gallismo nei confronti delle belle cicliste russe. Si tratta della nazionale femminile sovietica in allenamento e subito fraternizziamo, tanto che all’avviso della foratura di Nico nessuno di noi si è fermato, ammaliato dalle bionde chiome. Per fortuna dietro a noi c’è il furgone che gli passa una ruota di scorta… se fosse stato per noi sarebbe ancora là. Vergogna, non si abbandonano gli amici nei momenti di difficoltà!

Il tempo di mangiare assieme uno spuntino a base di prodotti italiani, di scambiarci i cappellini (quello rosso con la scritta CCCP lo custodisco tuttora gelosamente), di scattare le foto di gruppo e poi di nuovo da soli, verso Kiev. Peccato perché qualcuno di noi aveva già fatto un pensierino al gemellaggio...

A questi pensieri maliziosi fa da contraltare la toccante visita alla bella chiesa di Zitomir, dove abbiamo assistito ad una lunghissima funzione ortodossa ravvivata da un coro splendido. I movimenti cadenzati del pope ucraino, la sua voce calda e vellutata ha infuso in noi tutti serenità e tranquillità. Un’esperienza unica.

Istituto di Radiologia dell’Ospedale di Kiev. Qui si è tastato il polso di una nazione in ginocchio, dopo l’incidente al reattore della centrale nucleare della vicina Cernobyl. In questo ospedale, in questo reparto, sono transitate centinaia di migliaia di persone contagiate dalle radiazioni e tuttora vengono effettuati migliaia di controlli

Camminiamo lungo i corridoi sbirciando dentro le stanze con un senso di vergogna, l’impressione di guardare per il buco della serratura, un sottile senso di colpa per essere perfettamente sani.

Siamo in quindici e non possiamo passare inosservati: siamo attesi dal direttore sanitario che ha organizzato, appositamente per noi, un incontro ufficiale durante il quale ci spiegherà cosa è successo tre anni fa e quale sarà il futuro della popolazione. È il momento topico del nostro viaggio, essere qui a Kiev per capire meglio le dimensioni della tragedia di Cernobyl e per portare la nostra solidarietà ai pompieri caduti nello spegnimento dell’incendio è stato il motore che ci ha spinto ad organizzare tutto il viaggio. Ed ora siamo qui, seduti attorno ad un grande tavolo ovale, noi, l’Associazione Italiana Ponti di Pace con i suoi tre medici particolarmente interessati, Nina, la nostra preziosissima interprete e il direttore sanitario del reparto di radiologia, colui il quale, insieme al chirurgo americano Robert Gale, ha eseguito moltissimi trapianti al midollo osseo nei giorni successivi l’incidente.

Alto, stempiato, lo sguardo affaticato, il direttore ci racconta la sua verità, cioè quella ufficiale, per cui gli effetti della tragedia vengono minimizzati: sì, l’incidente c’è stato, grave anche, ma la portata del contagio è ridotta, tutto è sotto controllo, l’alto livello di radiazioni presente nella zona attorno a Cernobyl è dovuto in gran parte alla emissione naturale data la composizione particolare delle rocce e del sottosuolo. L’incontro di due ore si svolge su questo tenore, noi a rivolgere domande circostanziate e lui a rispondere perseguendo l’obiettivo di smontare quella che, a sua detta, è stata una montatura della stampa e degli americani che hanno creato eccessivo allarmismo.

La delusione si dipinge sui nostri volti: ma come, anche con glasnost, perestroika e Gorbaciov l’Unione Sovietica non perde i suoi vecchi vizi, continua ad occultare la verità in nome di un attacco del capitalismo occidentale ai difensori del popolo e del comunismo?

E tutti i morti innocenti, i fanciulli dagli occhi tristi e dal cranio rapato, l’aumento esponenziale di bimbi nati morti o deformi, dove li mettiamo?

In questa occasione ci rendiamo perfettamente conto che l’Unione Sovietica è un paese che marcia ancora a due velocità e il distacco tra realtà quotidiana e quella ufficiale è drammaticamente incolmabile. Per nostra fortuna, a completare le lacune e le mancate verità della Russia ufficiale si è fatta avanti Nina, la nostra interprete, cioè una rappresentante della vita reale e difficile del paese.

Senza tanti giri di parole, senza le vacue parole scientifiche dei medici, Nina ci ha raccontato di come la gente comune ha vissuto il dramma di Cernobyl. E stiamo parlando dei 2.500.000 abitanti di Kiev! Ci ha descritto il panico di quei primi tragici giorni in cui si era diffusa nella popolazione la convinzione di dover morire e mentre la gente non riusciva ad abbandonare la città in automobile poiché ogni via di uscita era bloccata per evitare la diffusione delle radiazioni, le autorità assicuravano che era tutto sotto controllo ma che era meglio non uscire di casa, lavarsi spesso, non mangiare frutta e verdura, non bere latte e acqua di rubinetto. Immaginiamo perfettamente come queste raccomandazioni dovessero agitare ancor di più le persone soprattutto perché venivano alternate da continue assicurazioni che tutto fosse controllo.

E intanto tutti i bimbi sono stati mandati nelle colonie estive.

“Immaginate – ci dice Nina commossa – la tristezza di una città di oltre due milioni di abitanti completamente senza bambini, madri e donne incinte”.

Non ce la immaginiamo, Nina, ma ti crediamo e capiamo la tua indignazione e preoccupazione che è, se possibile, anche la nostra.

La corona di fiori ai pompieri non possiamo portarla fino a Cernobyl, sia perché la deviazione di quasi duecento chilometri ci scombussolerebbe il programma sia per difficoltà burocratiche. Ci limitiamo ad una cerimonia privata nella piazza principale di Kiev dove deponiamo i fiori al centro della stessa. La nostra corona è dedicata idealmente anche a tutti le persone che stanno combattendo la loro quotidiana battaglia nel sopportare i disagi e le difficoltà che questo terribile incidente ha accumulato nella loro vita di ogni giorno, già così stentata e difficile.

Il mago delle ruote

luglio 1989

Da Kiev un lungo rettilineo di circa 1000 chilometri ci guida fino alla nostra meta: non c’è possibilità di errore. La statale corre nell’assolata e piatta campagna russa assai poca abitata: percorriamo anche 100, 150 chilometri senza incontrare cittadine o villaggi di sorta.

Il caldo si è fatto sempre più intenso e ci costringe a rivedere la nostra organizzazione di giornata: sveglia anticipata di almeno un’ora e partenza intorno alle 7.00. Cerchiamo di sfruttare la frescura del mattino per percorrere di buona lena la gran parte della tappa e consegnare all’afoso pomeriggio i restanti 30-40 chilometri.

Ma l’asfalto continua ad esserci nemico: catrame, buche e sassi aguzzi ci costringono a procedere cautamente e il nostro soprassella è messo a durissima prova. Mai avremmo immaginato di trovarci in simili difficoltà. Le forature si susseguono e anche le parti meccaniche delle bici sono sollecitate fino all’inverosimile: ogni tanto si perde un bullone, si scentra una ruota, si danneggiano i raggi, si ammacca un cerchione.

Tanto lavoro quindi per il nostro meccanico Franco che alla sera, mentre tutti noi ci godiamo il meritato riposo, si dedica alla cura delle nostre biciclette.

Ha inizio allora un vero e proprio spettacolo in cui l’unico protagonista si muove da consumato attore sul palcoscenico improvvisato nello spiazzo antistante al nostro alloggio.

Il folto pubblico è composto da molti bambini ma anche da parecchi adulti che si accalcano vocianti e incuriositi davanti al cavalletto che tiene sollevata la bici di turno sotto i ferri. Mai nessuno dei presenti aveva visto da vicino biciclette così speciali.

E vai col grasso, con la centratura delle ruote, la pulizia dei freni, la verifica delle viti e dei bulloni. I raggi vengono accarezzati, tastati, riportati alla giusta tensione. Ad ogni operazione eseguita con eleganza dalle sapienti mani del nostro amico, si alza un brusio dalla folla e alla fine dell’opera un applauso accompagna l’inchino dell’incredulo Franco. Mai avrebbe pensato di essere considerato un artista della bici lui che artista lo è davvero, maestro ceramista a Bassano.

I suoi spettacoli vengono replicati ogni sera per un pubblico sempre diverso ma ovunque molto attento e numeroso: in tutte le cittadine in cui abbiamo fatto sosta, a parte le cosmopolite Kiev e Mosca, l’arrivo dei ciclisti italiani ha rappresentato un evento straordinario che ha sconvolto la monotonia della vita estiva e che costituirà argomento di conversazione per le fredde serate invernali. Un po’ come avveniva ai tempi dei nostri nonni nelle campagne venete con la tradizione del «filò», quando ci si ritrovava nelle stalle e i racconti degli eventi avvenuti nei mesi precedenti trasfiguravano e si ingigantivano grazie alla narrazione degli anziani e alla fantasia dei più giovani.

In effetti la sensazione che proviamo è proprio quella di essere indietro di un paio di generazioni, di una sessantina di anni, soprattutto nella campagna e per quanto riguarda i lavori dei campi.

La monotonia di quel lungo tratto è una delle maggiori difficoltà, assieme al caldo asfissiante e al fondo stradale sconnesso: come fare a non annoiarsi quando il panorama è bello ma sempre uguale per centinaia di chilometri, quando non s’intravede la fine del lungo rettilineo che si perde all’orizzonte, quando non s’incontrano per ore villaggi e neppure case isolate? Come sopportare la noia di un’andatura turistica a 25-30 chilometri all’ora per sei, sette, otto ore al giorno sotto un sole spietato e il fastidio del catrame che si appiccica ai copertoni? L’antidoto migliore è certamente il canto: in questi giorni abbiamo saccheggiato tutto il repertorio italiano e straniero degli anni ’60, ’70 e ’80, con qualche incursione nelle canzoni di lotta di fine secolo.

Con l’andar del tempo siamo riusciti a diventare provetti nel canto sotto sforzo, imparando le tecniche di respirazione e concedendoci il lusso di produrci in impegnativi acuti anche nel bel mezzo di qualche salita. L’allegra brigata canterina teneva in questo modo sveglia la propria attenzione e creava un clima di simpatica confusione e unità di gruppo. I rari passanti, i contadini intenti ai lavori nei campi, gli automobilisti di passaggio, ci guardavano sorpresi e seguendoci scomparire all’orizzonte ci salutavano con il sorriso tra le labbra: era certo la prima volta che vedevano un gruppo organizzato di «ciclanti» o «cantisti».

A rompere la monotonia ci pensano anche le “montagne russe” che, man mano ci si avvicina alla capitale, cominciano a comparire nei lunghissimi rettilinei sotto forma di strappi improvvisi e di ripide discese: non c’è l’ombra di una curva, di un tornante. Da queste parti si è applicato pedissequamente il concetto che la via più breve è quella retta. Alla faccia di noi poveri ciclisti!

Ma, nonostante tutti i nostri tentativi di tenere alta l’attenzione e la tensione nel gruppo, qualche momento di distrazione e di assopimento sotto la gran calura c’è sempre e un paio di cadute ne sono la testimonianza: per fortuna niente di grave a parte le estese escoriazioni su braccio e gamba destri di Gianni che ha terminato la propria «arrotata» su un mucchio di sassi.

Cetrioii a go-go

luglio 1989

Il leit-motiv gastronomico del tratto russo è sicuramente il cetriolo, che ci viene propinato in tutti i modi e con abbinamenti cui non siamo assolutamente abituati. I primi giorni riusciamo anche ad abituarci a questo gusto predominante, ma alla fine siamo un po’ esasperati e rimpiangiamo il vasto assortimento cui si è abituati quando si viaggia in altri paesi.

Il bello è che spesso durante il giorno, nelle soste nei pressi di piccoli villaggi o nei pressi di qualche grande kolkoz, cooperativa agricola, veniamo circondati da persone che fanno a gara per offrirci i loro prodotti, piccole mele verdi, belle carote e soprattutto grandi, enormi cetrioli che siamo in qualche modo costretti a sgranocchiare sotto i loro occhi per rispetto della loro gentilezza cui a volte rispondiamo allestendo in quattro e quattr’otto una spaghettata comunitaria.

Sono questi i momenti più intensi, quelli in cui si scopre la cultura del rispetto attraverso l’incontro con altre vite ed altre civiltà. Le carote, i cetrioli, l’acqua, i nostri spaghetti non sono più semplice cibo: sono l’equivalente di uno scambio culturale e di un suggello di amicizia. Ognuno offre quel che può e quel che possiede affinché l’altro lo possa apprezzare e, attraverso i sapori, i gusti, le abitudini, comprendere meglio il proprio interlocutore. È proprio vero che il razzismo nasce spesso dall’ignoranza delle regole di vita degli altri popoli.

Alloro, carote, tanta cipolla, cavoli, qualche cucchiaio di aceto, pepe, sale, a volte dei pomodori, tantissime barbabietole. Il tutto guarnito da molto prezzemolo e qualche cucchiaino di panna acida. Non ci scorderemo neppure delle sane zuppe che aprivano immancabilmente le nostre cene, sia in Russia che in Ucraina: è il borsch, piatto nazionale in quei paesi, il cui gusto particolare è diventato il sapore di tutto il viaggio. Ancor oggi, ripensando al nostro viaggio in Unione Sovietica, ci viene in bocca il gusto di rape e di panna acida.

Ma se il borsch è un sicuro punto di riferimento per la cena, il giorno è scandito dall’acqua, o meglio dalla sua ricerca. Gli ultimi otto giorni di viaggio sono caratterizzati da un caldo soffocante che ci fa sudare moltissimo: l’unico modo per evitare la disidratazione è bere di continuo e così facciamo. Nella quart’ultima tappa, Glukhov-Kromy di 184 chilometri, abbiamo stabilito il nostro record: 11 litri di acqua a testa, complessivamente tre damigiane. Senza il furgone d’appoggio sarebbe stato impossibile affrontare e superare queste difficoltà. Non sarebbero stati certo sufficienti i rifornimenti al volo delle gentilissime contadine russe che ci facevano abbeverare lungo la strada.

Messa da campo

luglio 1989

Le emozioni si concentrano nelle ultime tappe e nella terz’ultima, Kromy – Cern, ce ne capitano di tutti i colori. Partiti all’alba con l’intenzione di fare tutta una tirata per giungere in albergo presto, pedaliamo di ottima lena finché non troviamo il furgone appoggio impantanato nei pressi della statale: l’autista stava cercando uno spiazzo per organizzare la colazione volante e non si era accorto del fondo fangoso. Grida disumane, sforzi, spinte di tutti i ciclisti non servono a nulla finché non arriva un gentilissimo camionista che estrae dal proprio mezzo una preziosissima cinghia di trasmissione, la fissa ai due veicoli e riesce a trarci d’impaccio. Lui cortesissimo, noi sporchi di fango fino ai capelli.

Giunti in albergo intorno all’una, tra la sorpresa generale si fa largo ai fornelli il cuoco Toni che tra gli sguardi divertiti delle cuoche allestisce una succulenta spaghettata. Quindi scopriamo che nell’albergo non c’è la possibilità di farsi una doccia e allora un gruppo di noi viene accompagnato a qualche chilometro di distanza per provare l’ebbrezza di una sauna russa. L’esperienza è stata assolutamente indimenticabile. Nel frattempo qualcuno ha preferito riposare in albergo e qualcun altro curiosare per il paese.

Giovanni ad esempio, in passeggiata solitaria e con la fida macchina fotografica sempre appresso, viene ad un certo punto attirato da un magnifico side-car giallo. Detto e fatto, visto e immortalato. Peccato che fosse un mezzo della polizia e immediatamente il nostro malcapitato amico viene trascinato in caserma dove viene minacciato di arresto. L’incredulo Giovanni protesta anche perché vogliono sequestrargli la macchina e il rullino, con le preziosissime foto di viaggio: solo dopo molte telefonate e grazie all’intervento della segreteria locale del partito viene liberato.

Si ricorderà per sempre dei side-car russi!

In quella stessa serata nella chiesa ortodossa del paese un gruppetto assiste alla concelebrazione di una funzione religiosa da parte di don Luigi e del pope locale. Al termine della suggestiva funzione ci è data l’occasione di visitare l’interno di una casa del villaggio in quanto il pope ci ha invitato nella sua abitazione e ci offre the, caffè e pasticcini presentandoci la sua famiglia.

Giornata con pochi chilometri, solo 122, ma con moltissime emozioni!

Ma l’emozione più grande è quella che sta montando nel nostro animo: ci stiamo avvicinando a Mosca, mancano solo 300 chilometri e stiamo raggiungendo l’obiettivo del nostro viaggio, la realizzazione del nostro sogno. Saremo il primo gruppo ciclistico organizzato a mettere piede in Unione Sovietica, un’impresa di non poco conto.

La tensione cresce ed è proporzionale alla stanchezza, non tanto fisica ma soprattutto psicologica. Pedalare per 20 giorni di fila ad una media di 150 chilometri al giorno è assolutamente fattibile ma abbastanza snervante. E la parte del corpo più provata da questo viaggio risulta essere, a sorpresa, non tanto il soprassella ma gli avambracci: sottoposti alle mille sollecitazioni dei sassi, delle buche, delle scabrosità dell’asfalto, dei giunti sui blocchi di cemento, i muscoli delle braccia sono doloranti ed assai provati. Non vediamo l’ora di giungere in Piazza Rossa anche per poter rilassarci e riposarci. È incredibile, dopo 3000 chilometri di pedalate abbiamo tutti le gambe in perfetta forma e le braccia invece distrutte dalla fatica. I paradossi della bici!

La penultima tappa ci regala un altro momento toccante, questa volta legato esclusivamente alla vita di gruppo. È domenica mattina e al chilometro 85 ci fermiamo, ci addentriamo in un boschetto e ci fermiamo in una radura. Don Luigi, con un’abilità degna di Fregoli, si spoglia della divisa da ciclista che ha quotidianamente portato in queste 3 settimane e indossa i paramenti sacri. Ecco prontamente due nostre sacche di vestiti che si trasformano in un altare da campo e appaiono incredibilmente coppe sacre e ostie che Don Luigi aveva gelosamente conservato e protetto tra i suoi indumenti. Il momento è toccante, anche per chi tra noi non è credente: la funzione si trasforma in una seduta psicanalitica di gruppo in cui ognuno esprime le proprie emozioni e i propri sentimenti. Usciamo dall’esperienza ancora più uniti e rafforzati nell’amicizia che in questi giorni è cresciuta tra noi.

Nelle tre settimane di convivenza si può dire che tutto sia filato liscio, a parte qualche fisiologica tensione dovuta a situazioni circoscritte e superate con facilità.

In effetti non è facile convivere in un gruppo così numeroso ed eterogeneo: quando la fatica obnubila la mente e i nervi sono a fior di pelle basta un nonnulla per incendiare gli animi, scaldare le persone, entrare in disaccordo. Tra di noi invece questo non è quasi mai avvenuto, grazie alla responsabilità e alla concentrazione che avevamo tutti noi per raggiungere il nostro scopo. L’esperienza di rapporti interpersonali è stata altamente positiva e saremmo pronti ad organizzare con gli stessi amici un'altra spedizione simile. Vedremo, se son rose fioriranno. Intanto, se ne accenna.

Mockba

luglio 1989

Siamo all’ultima tappa. In queste ultime notti a qualcuno di noi sono apparse in sogno le cupole di San Basilio e i muri perimetrali del Cremlino ma ormai non è più tempo di sogni e di miraggi: quest’oggi finalmente ci godremo la loro vista.

Alla partenza la tensione è palpabile e serpeggia tra il gruppo quello strano senso di inquietudine che subentra quando si sta concludendo un lungo percorso con il raggiungimento della tanto agognata meta.

In questi casi spesso subentra nel viaggiatore una sensazione di disagio dovuto alla coscienza che si sta esaurendo definitivamente quella particolare condizione esistenziale, quella del viaggiatore appunto, con la quale per tanto tempo si è convissuto. Bisogna elaborare il lutto e una sola giornata non è sufficiente: è per questo che il giorno conclusivo è paradossalmente tra i più difficili di tutto il periodo e non si riesce a esprimere la soddisfazione per il conseguimento dell’obiettivo.

La tappa finale è molto lunga ma dopo i primi sessanta chilometri con il solito fondo stradale accidentato la sede stradale si fa bella e una superstrada larga e vellutata ci accompagna fino in Piazza Rossa. Potenza della capitale!

Già al chilometro 140 dei 220 di oggi la frenesia di vedere finalmente il grande cartello stradale con la fatidica scritta MOCKBA ci spinge ad andature da professionisti, con scatti e controscatti che sono indice del nostro nervosismo e della nostra ansia.

A cinquanta chilometri dall’arrivo troviamo, come da accordi, una macchina della polizia che dovrà scortarci fino al centro della città per agevolare il nostro passaggio lungo le immense prospektive. È l’ultima sosta e qui avviene la beffa.

Leopoldo e Don Luigi, il diavolo e l’acquasanta, i rappresentanti dei due gruppi ormai totalmente in osmosi, a sugello dello spirito di gruppo e a dimostrazione della loro totale sintonia, approfittando della confusione, di un attimo di distrazione e della partenza al rallentatore, vanno in fuga di comune accordo verso Mosca.

Dopo qualche minuto di divertito stupore ci rendiamo conto che il gioco può sfuggirci di mano e che i due fuggitivi possono realmente arrivare per primi sotto l’ideale striscione d’arrivo di questa tappa lunga 3000 chilometri dall’Italia fino a Mosca.

E qui a molti di noi saltano i nervi e – al di là di qualsiasi bel discorso sul messaggio di solidarietà e di pace di cui siamo latori – fa capolino l’agonismo sopito per tanti giorni. A un gruppetto di sette persone l’idea che Don Luigi e Leopoldo – figure carismatiche all’interno del gruppo ma poco ciclistiche – arrivino prima degli altri proprio non va giù e allora comincia un inseguimento forsennato sul filo dei cinquanta chilometri orari, con cambi continui e regolari come ci si trovasse in una cronometro a squadre.

Franco, alla guida del furgone, si sgola nel raccomandarci prudenza e ci ricorda che la polizia che deve scortarci ci vuole tutti uniti ma noi restiamo sordi ai suoi richiami e alle sue grida. In effetti la polizia era restata con gli unici tre altri ciclisti che non si sono fatti prendere dalla frenesia ed hanno continuato ad andatura regolare. In poche parole ci eravamo spezzati in tre tronconi, contro ogni logica e contro le raccomandazioni appena impartite delle forze dell’ordine. Franco continua a giurarci che davanti a noi non c’è nessuno ma noi abbiamo ben visto Don Luigi e Leopoldo involarsi e non molliamo la presa, schiumanti rabbia e sudore come cavalli al galoppo. Finalmente arriviamo al tanto sospirato cartello indicante la città: è mastodontico, perfettamente proporzionato alle dimensioni della capitale sovietica. Ci guardiamo intorno, non c’è nessuno: siamo i primi, sudati ed ansimanti.

I due in fuga hanno voluto simpaticamente prenderci in giro e beffarsi del nostro spirito competitivo: hanno finto la fuga e dopo due chilometri si sono nascosti dietro una collinetta per farsi superare e vederci passare, intuendo la reazione che avrebbero scatenato. Come Totò e Peppino. Hanno colpito nel segno e noi ci siamo cascati come dei pivelli.

Touché. Anzi, chapeau.

Complimenti per la lezione e soprattutto per la perfetta regia dello scherzo.

Ma quel vago senso di colpa che è subentrato in noi per qualche istante non ha di certo cancellato del tutto la gioia e la soddisfazione. Siamo arrivati, ce l’abbiamo fatta. Dopo le foto di rito e un brindisi con il vino bianco con cui don Luigi aveva riempito la propria borraccia (ecco forse spiegato il motivo di tanta energia e vivacità!) ci mettiamo in cammino verso la Piazza Rossa, il cuore della città.

Procediamo in corteo, ogni ciclista con un’enorme bandiera della pace in mano (il procedere in effetti non è stato agevolissimo), la macchina della polizia davanti a noi a sirene spiegate e il furgone a chiudere. Occupiamo interamente una corsia del traffico cittadino suscitando molto interesse e stupore tra i passanti e gli automobilisti moscoviti. Nell’attraversamento dei semafori il traffico viene fermato e siamo al centro dell’attenzione di tutti.

Questa specie di parata non finisce più e il motivo è presto detto: tra periferia e Piazza Rossa ci sono almeno venticinque chilometri di strada. Ma questo lo scopriremo solo alla fine, dopo averli percorsi tutti tenendo una mano sul manubrio e una sulla lunga asta della bandiera.

Ma improvvisamente i palazzoni in stile sovietico lasciano spazio a edifici più antichi, le enormi arterie stradali sono di dimensioni più contenute, poi due curve secche ed ecco che si apre davanti a noi l’enorme Piazza Rossa, con le coloratissime cupole della cattedrale di San Basilio. Era proprio come nel sogno. Ci diamo un pizzicotto e un abbraccio. Siamo svegli, è finita, ce l’abbiamo fatta.

Un permesso speciale ci consente di arrivare fin dentro alla piazza, rigorosamente isola pedonale, per ricevere l’abbraccio di alcuni giornalisti e autorità alle quali consegniamo i messaggi di pace del sindaco di Venezia e del sindaco di Bassano del Grappa, custoditi gelosamente e orgogliosamente.

Tremila chilometri di sudore, fatica, caldo, buche e sassi. Ma anche tremila chilometri di incontri, di amicizia, di esperienze nuove, di paesaggi indimenticabili, di situazioni irripetibili.

Qualcuno di noi si commuove, qualcun’altro è serio e sembra già distante: ognuno di noi ha vissuto sia il viaggio che l’arrivo in maniera del tutto personale, a seconda della propria sensibilità. Perché un viaggio non è solo un’avventura del corpo ma anche e soprattutto dello spirito.

Se i nostri corpi sono stati immortalati dai fotografi sovietici che ci aspettavano in Piazza e che pubblicheranno le loro immagini nei quotidiani locali, i nostri spiriti chissà dove si trovano, sicuramente frastornati e indecisi se godere della fine del viaggio o dolersi per la fine dello stesso.

Comunque la gioia è tanta, la nostra allegria contagia anche nutriti gruppi di turisti che ci festeggiano calorosamente quanto vengono a conoscenza della nostra impresa. Particolarmente sentito l’abbraccio con gli amici russi che ci hanno accompagnato tutti questi giorni aiutandoci a risolvere i problemi logistici rendendo più semplice e sicuro il viaggio.

Ancor oggi non abbiamo capito se la loro costante presenza avesse avuto principalmente un significato di controllo del gruppo ma anche fosse stato così la disponibilità di Victor e di Valodja ci resteranno impresse per sempre nel cuore.

Siamo a Mosca, capitale della Russia.

Volevamo arrivarci in bicicletta e ce l’abbiamo fatta senza mai abdicare al nostro mezzo di trasporto preferito. Abbiamo attraversato l’Austria, l’Ungheria, l’Ucraina e la Russia europea venendo a contatto con realtà diversissime, a volte drammatiche e impensabili, ma tutte estremamente vere: la bicicletta non ha vetri attorno a sé, non ha barriere che filtrino o allontanino la verità, ti porta direttamente dentro alle cose e sta a te riuscire a vederle e a capirle.

È tutta qui la bellezza di viaggiare con un mezzo così lento, che ti permette di fuggire ma nello stesso tempo non ti protegge da ciò che a volte vorresti evitare.

È una questione di equilibrio e non solo di fisica, né tantomeno di fisico.

San Nicolò for ever

settembre 2009

Sono passati giusto vent’anni da quello che considero il padre di tutti i miei grandi viaggi (nonostante da liceale fossi già andato a Vienna, a Parigi, in Svizzera e poi fino a Reggio Calabria...). Ne è passata di acqua sotto questo ponte storto e basso... In questi ultimi anni sto cercando di far diventare questa mia passione una vera e propria professione, descrivendo stati d’animo e stati nazionali percorsi con l’aiuto delle mie sole forze, percorsi ciclabili per famiglie o comunque elaborando riflessioni sull’uso di mezzi di trasporto alternativi.

Da allora, da quel 1989, memore di quella serata magica, sono sempre partito con la mia bicicletta da quel piccolo campo dietro casa mia, accarezzato da un canale stretto e attraversato da un ponte storto, estrema sintesi della Venezia minore. E sono stati viaggi lunghi, lunghissimi, altri anche più limitati, ma tutti assai significativi: dall’Irlanda a Capo Nord, dall’Olanda alla Germania, dalla Cina al Medio Oriente. E molti compiuti con gli stessi amici conosciuti vent’anni fa nel viaggio a Mosca, cioè con quell’Associazione Ponti di Pace che è ancora viva e vegeta e che ha continuato ad organizzare spedizioni ciclistiche in giro per il mondo.

E a realizzare, seppur molto modestamente, alcuni progetti di solidarietà nei confronti soprattutto dei bambini georgiani, incontrati nel maggio 2001 durante il lunghissimo viaggio – quasi dodicimila chilometri – verso Pechino. Abbiamo effettuato più di una decina di spedizioni di vestiti nuovi e usati, coperte e altro materiale di prima utilità e abbiamo realizzato un campo sportivo polivalente (calcio, basket, tennis) e illuminato per i bambini di strada di Tbilisi, in collaborazione con la Caritas Georgia dal valore di 25.000 euro. Una goccia nell’oceano – sicuramente – ma che ci rende, nel nostro piccolo, orgogliosi

Ora sto pensando alle piramidi e all’Egitto... sempre seduto sulla panchina di campo San Nicolò, laddove i progetti nascono e i sogni più arditi prendono forma.

Alla prossima.